截至8月2日,“四川非遗”抖音账号发布的“戏曲变装”短视频,播放量已达1724.8万,点赞81.9万,评论5.7万条!

四川省非物质文化遗产保护中心的“四川非遗”微信公众号和“四川非遗”抖音号,均由四川新闻网传媒集团代运营,是集中展示全省非遗保护传承创新成果、传承推广优秀非遗文化的网上重要宣传载体。

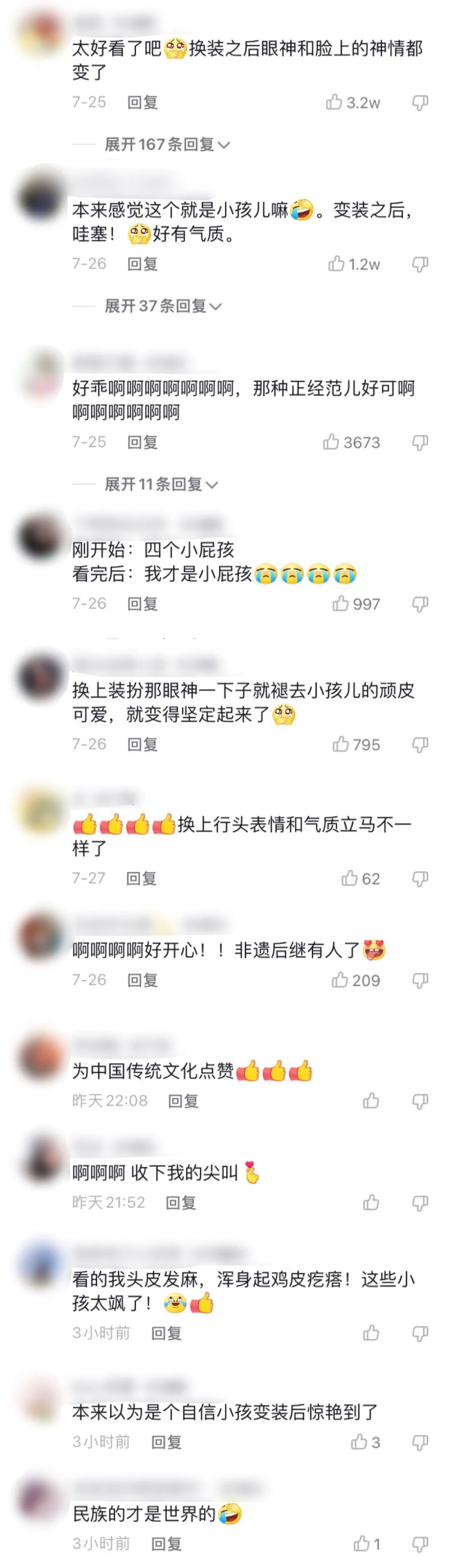

网友纷纷留言,称“从视频中看到了新生代对于传统文化的自信,感受到了戏曲服饰的魅力”,直呼“非遗传承后继有人”!

这条爆款短视频聚焦国粹传承,通过戏曲变装的形式,结合当下最流行的小学生接头暗号“come的喂”网络热梗,以“乖乖些,这次对上暗号了吗”为宣传主题文案,展现了戏曲服饰的精致华美与青少年在身着戏曲服饰时的仪态翩翩、气质出众。

川剧传承

川剧具有巴蜀文化、艺术、历史、民俗等方面的研究和认知价值,在中国戏曲史及巴蜀文化发展史上具有十分独特的地位。近年来,川剧同其他各种地方戏曲一样出现了生存危机,观众减少,演出市场萎缩,经费不足,传承发展举步维艰,抢救、保护川剧的任务正严肃地摆在人们面前。

2006年5月,川剧被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

2006年至今,四川省艺术研究院对川剧采取了立项、研究、保存、展演、宣传、振兴等一系列传承和保护措施。如:承修《四川省志·川剧志》;针对川剧开展多样的调查、学术研究及研讨会;进行了一系列川剧传统剧目的整理、保存、出版工作;建立非物质文化遗产川剧传习与展示基地;与各川剧院团合作,举办各种展演活动;启动“川剧动画研发与推广”项目,制作原创川剧动画《秋江》;举办非物质文化遗产川剧传习班。

非遗传承

学手艺难,守手艺更难。不同非遗的生存状态苦乐不均,不单是川剧的保护传承令人堪忧,其他非遗也面临产品没市场、传承人才“断档”等难题……因此,如何深入挖掘和提炼非遗内涵使其适应时代发展,便成为了新兴课题。

因势利导,打开发展空间

在首届“非遗购物节”上,仪陇县客家牛肉通过网络直播一天销售了1.35万件。当时仪陇客家牛肉借助“非遗购物节”的影响力持续火爆,当地乘势发展牛肉及相关产业,带动贫困户137户375人脱贫致富。“非遗购物节”等平台的出现以及网络直播的兴起,为非遗产品的宣传、销售开辟了新的渠道,仪陇客家牛肉的例子只是非遗助力乡村振兴、巩固脱贫成果的一个缩影。非遗项目应当积极探索政府力量主导、民间力量运营的新方式,形成规模效应,打开发展空间。

打牢精神印记,为传承续薪火

在文化大省四川,多地开展了形式多样的非遗进校园活动,成都市第三十三中学开展了川剧打击乐吟诵《蜀颂》《桂英打雁》《将进酒》节目编排和展演活动;成都市马鞍小学校开展“我是清音小小传承人”系列活动;广安市前锋区思源小学将四川盘子作为特色课程,编排成课间操……四川文化产业职业学院文博学院为传承和保护“成都银花丝”工艺,建有“倪成玉大师工作室”“银花丝技艺传承培训班”等多项弘扬非遗的现代教学试点,并在成都宽窄巷子建立非遗工艺校企研习基地。

立足非遗传统,发掘市场力量

今年3月,“天府菜油”与国家级非物质文化遗产代表性项目渠县刘氏竹编推出非遗文创产品“天府菜油川竹特色多功能分油器”,将“四川好味道”和“四川好手艺”完美融合,解决厨房烹饪痛点、展现四川非遗艺术情结的同时,也提升了四川优质农产品的品牌影响力。在传统文化热潮持续高涨的当下,非遗传承可以将精神财富转化为生产力,实现社会效益与经济效益的“双丰收”,要鼓励非遗与现代生活相连接,发掘“非遗”IP,开掘产业和市场富矿。

天府菜油川竹特色多功能分油器