四川发布客户端消息 “丰”景如画的四川,正是踔厉奋发的时节。

党的二十大报告提出:“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”

四川高质量发展, 发展什么?高在何处?

带着这个疑问,中央省市主要媒体百余名记者分走两路,赴成都、自贡、德阳、绵阳、遂宁、内江、南充、宜宾8市40余个点位,用六天时间深入城市乡村、园区港口、工厂车间,透过农业、工业、经济、科技等“窗口”日新月异的发展变化,触摸四川高质量发展的强劲脉动和铿锵足音。

10月16日至21日,由中宣部组织开展的“高质量发展调研行”主题采访活动走进四川,探寻四川高质量发展的答案。

强健产业是把稳高质量发展的“方向盘”

从有心无“锂”,到鹏程万“锂”,射洪锚定锂电产业“新赛道”跑出“加速度”;

而在南充大地上,每天5亿颗仅毫米大的电阻经过十余道工序从这里诞生,孕育出电子信息产业“增长点”;

全国唯一科技城绵阳抢抓“风口”,以动力电池、新型储能、光伏电池及组件等为主的新能源产业布局呈现新动能;

一边是满载货物的中欧班列从成都国际铁路港始发,一边是搭载着进口商品从全球抵达成都,十年间,成都国际铁路港实现从单一国内物流基地向多元国际门户枢纽的转变。

······

调研期间,记者们或深入一线车间,感受制造转型升级的“脉搏”;或走进头部企业,探寻提质倍增蝶变的“密码”;或踏足产业园区,领略创新驱动澎湃的动能。

在四川 48.6 万平方千米的热土上,各地特色产业在走向“遥遥领先”的道路上不断发力:世界一半的笔记本电脑芯片在四川封装测试,智能功率模块年产量全球第3,研制了全国60%的核电产品、40%的水电机组、30%的火电机组,钒钛产品、三聚氰胺、人血白蛋白等众多高技术产品产量稳居全国第1······

时间的书页次第掀开,发展的篇章不断更新。

“要把发展特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向,加快改造提升传统产业,前瞻部署未来产业,促进数字经济与实体经济深度融合,构建富有四川特色和优势的现代化产业体系。”

7月25日至27日,习近平总书记来川视察时的重要指示还言犹在耳。

现代化产业体系囊括众多产业门类,如何做到精准发力?

“把制造业高质量发展作为深入推进新型工业化的重中之重。在“建设现代化产业体系上精准发力”这一全局性的重要要求中找到坐标、全面落实。”在近期举行的新闻发布会上,省经济和信息化厅副厅长曾吉明表示。

捷报传来,前三季度全省六大优势产业增加值增长7.3%,比规模以上工业增加值高0.5个百分点。除食品轻纺产业外,均实现了较快增长,其中,先进材料产业、医药健康产业增加值增幅均超过两位数,分别达到20.9%、10.3%。

科技创新为高质量发展配备强劲“引擎”

今年3月,被誉为中国“争气机”的首台全国产化F级50兆瓦重型燃气轮机商业示范机组,在华电清远华侨工业园天然气分布式能源站顺利通过72+24小时试运行,正式投入商业运营,填补了我国自主燃气轮机应用领域空白。

走进东方汽轮机,采访团的记者们纷纷为研发“国之重器”的丰硕成果点赞。

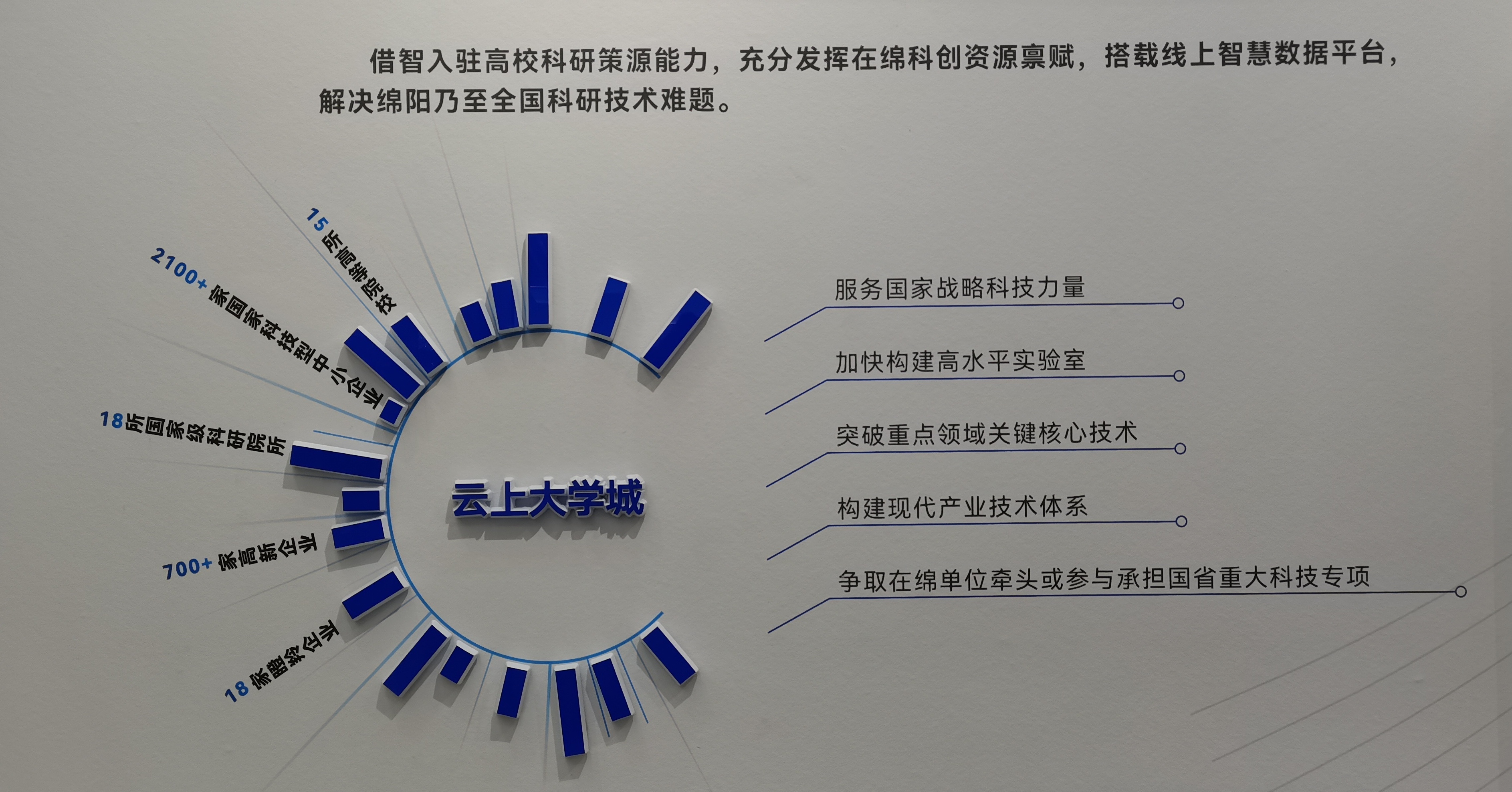

在中国(绵阳)科技城创新馆,高平均功率钛赫兹自由电子激光装置、大型低速风洞……一件件在绵科研院所的“硬核科技”产品成为采访团“追逐”的焦点。

不仅如此,还有国内首条8.6代金属氧化物TFT-LCD项目实现完全自主化运营,自主三代核电华龙一号全球首堆示范机组竣工验收等更多“四川造”关键核心产品打破国外垄断,助力“大国重器”巡空、问天、探地、潜海,彰显建设国家战略大后方的硬核实力。

如何让“瓶瓶罐罐”的原创科研成果走向产业化?

如果说科研创新聚焦“从0到1”,而中试则是聚焦“1到100”的过程。

成都市青白江区文澜智谷中试产业基地负责人介绍,他们组建了一支百余人多学科融合的工程转化团队,专门围绕院士专家成果进行产业化,先后实现了10多项科研成果的转化,转化率达100%,相关技术经鉴定国际领先3项,国际先进1项,国内外专利授权80余项;牵头制定国家标准1项,参与制定行业团体标准2项。

······

每到一处,采访团记者们一边仔细聆听、一边仔细记录,用文字和镜头去触摸四川在推进科技创新和科技成果转化上的强劲势头。

“6天时间,5个城市,看工厂车间,看创新平台,看实验室,看企业,最常听到的一个词是‘卡脖子’。”这是人民日报评论部编辑何娟对四川科技创新最直观的感受。

四川把科技创新作为推动经济高质量发展的“最大增量”,引导各行各业面向经济主战场、面向国家重大需求,开展集智攻关,攻克了一系列“卡脖子”问题,推动创新产品和成果不断涌现。何娟说,“诸多耳熟能详的大国重器背后,都有“四川造”的影子,凸显出四川在打造西部地区创新高地后面的卓著成效,对于服务国家高水平科技自立自强也有着非常积极的贡献。”

乡村振兴筑牢高质量发展的“底盘”

成都平原,沃野千里。

金秋十月,一幅幅抢收抢种的农忙画卷,正在这里次第铺展。

“今年雨水多,粮食长得好,亩产比去年增加50斤左右。”在成都崇州市杨柳农民专业合作社,记者们听90后农业职业经理人王伶俐传递丰收的喜悦。来到成都市新津区中国天府农业博览园,一洼洼田地里一茬茬黄绿相间的水稻梗让记者们仿佛看见不久前此地的天府好“丰”景。

作为全国13个粮食主产区之一,也是西部地区唯一的粮食主产省,四川第一产业增加值长年保持全国第2,粮食产量连续3年保持700亿斤以上,成功创建国家级现代农业产业园17个、数量全国第2。

打造新时代更高水平的“天府粮仓”,不仅是习近平总书记对四川的谆谆嘱托,也是全省“新农人”的共同目标。

如何实现这一目标?四川走出深化良田、良种、良机、良法、良制“五良融合”的路径,规划一带五区、三十集群、千个园区“1531”建设布局,努力打造立足四川、面向西南的粮食高产丰产样板区,全力确保天府粮仓真装粮、多装粮、装好粮。

四川省粮食单产近日再传捷报,在凉山州德昌县测产的超级稻单季亩产高达1251.5公斤,刷新世界纪录。

乡村振兴,治理有“度”。

“我们这里不种咖啡,不产咖啡,却有很多咖啡馆。”在德阳市旌阳区东湖街道高槐村,东湖街道党工委书记杨净抛出一个吸引记者们关注的话题。

乡村振兴的故事在这片土地上生动鲜活地演绎着,从 2014年第一家咖啡馆落户高槐村,这个曾经的市级贫困村逐渐构建起“农文旅+众创田园”产业模式,发展出咖啡、陶艺、扎染等17种业态,带动村集体年均增收20余万元。

一枝独秀不是春,紧邻高槐村的新中镇桂花村内,“旌秀桂花”智慧农业产业园也是一派生机勃发的景象。

园区以齐家堰滨水景观带和龙高路为发展轴带,聚焦“产、创、游、学”四大核心产业,重点实施综合体验馆、滨水驿站等共计21 个基础设施及产业项目建设,打造农文旅产业融合发展示范带。

筑牢长江黄河上游生态屏障 为高质量发展提供“新能源”

“千里嘉陵江水色,含烟带月碧于蓝。”全长1345公里的嘉陵江浩浩荡荡,奔流不息,宛如一条玉带,流经陕、甘、川、渝最终汇入长江。

南充,拥有嘉陵江最柔美的身段。

1200多年前,诗圣杜甫来到南充,被嘉陵江的秀美风光所吸引,写下了“嘉陵江色何所似,石黛碧玉相因依”的千古名句;画圣吴道子来南充“写生”,用神来之笔绘就《嘉陵江三百里风光图》。

为最大限度保护嘉陵江湿地生态和自然风光,2017年,“印象嘉陵江·黄金江岸”项目启动建设,2019年建成投用,昔日荒芜杂乱、卵石密布的河滩地变成了如今美丽的生态湿地公园,成为老百姓休闲首选地。

漫步这座全省最大的滨江公园和嘉陵江流域最大的江滩公园,记者们眼里闪过惊喜,赞叹不绝。道路两旁绿树成荫,火红的枫叶掩映其间,岸边一望无际的芦苇荡,伴着微风随处飘摇,水面偶有飞鸟划过,激起浅浅涟漪……

“碧水长流、飞鸟云集、野鸭戏水、鱼翔浅底”的生态美景在此刻有了实感。

同样让记者们流连忘返的,还有成都高新区天府绕城高速南侧的桂溪生态公园,骑行其间,一处一景,让人应接不暇。

记者团沿步道一路向西行径,锦城湖映入眼帘。

作为成都市环城生态区规划建设的“六湖八湿地”的开篇之作,向来到这座城市的人彰显着成都的安逸与活力。

环城生态区发展的画卷还在不断着色添彩。今年将建成7个农业示范区、10个林盘、20条智慧跑道、30个智慧驿站以及多个主题园区:成都人可以在纵横公园感受多维交通体验场景,可以在丛树艺术公园看展、喝咖啡,也可以在棬子树足球公园来一场家庭足球赛……

以青山为底、以绿道为轴、以江河为脉的成都,让生态优先、绿色发展理念不断融入市民群众生活,持续刷新“雪山下的公园城市”的发展底色。

四川新传媒集团高质量发展调研行特别报道组记者 王梓菡 杨璐绮