社会化拥军一直是个备受关注的话题。

在尊崇氛围日益浓厚的今天,社会力量在拥军事业中发挥的作用越来越显著,具有极大的可探索空间。

如何完善以拥军模范和拥军企业为主体,以单纯送物资和慰问品为主要形式的传统社会化拥军模式?如何创新模式方法,让更多力量加入,为拥军事业持续注入活力?成都迈出了探索的脚步。

“深淘滩 低作堰”是都江堰水利工程的治水名言,蕴含丰富的人生哲理。

破局──

基金加盟,社会力量成为补充

除政府拨款外,是否还有其他资金渠道能为拥军事业持续助力?为尝试破解这一问题,一支社会基金在成都问世。

2019年8月1日,成都退役军人关爱援助专项基金(以下简称“基金”)成立,该基金由成都市退役军人事务局联合四川省红十字基金会发起,用于帮扶生活困难的退役军人,是全国红十字系统首支通过社会化运作的拥军基金。

无疑,这是一次大胆的尝试。

此后每年“八一”,成都市退役军人事务局都会组织号召全市军创企业、拥军企业和爱心人士为基金捐赠。2021年7月,基金更名为“四川省红十字基金会成都市拥军事业发展基金”,服务对象和服务领域进一步拓展。

温江区毛记冒菜店收到的每一笔通过支付宝平台支付的餐费,都有0.5元被捐到“不忘历史 铭记英雄”公益项目中,用来关爱抗美援朝老兵。

冒菜店老板李洪青之前也参加过一些公益活动,不过以线上“消费捐”的形式,这是第一次。

2023年5月,成都市退役军人事务局与四川省红十字基金会共同策划发起“不忘历史 铭记英雄”项目,首次利用互联网筹款,以“爱心捐”和“消费捐”线上区块链相结合的方式向社会募捐。全市共3037个爱心商家入驻“消费捐”,87.52万人次参与捐赠,共筹得善款109.64万元。

成都市拥军事业发展基金负责人张天琳告诉记者,线上募捐的形式有效拓展了筹款渠道,尤其是“消费捐”,只要有消费行为就能为公益项目提供资金支持,有助于保障公益项目的持续运行。

为高效、规范、公正管理基金事务,基金设立专门的工作协调小组为决策机构。每一笔资金都需以项目形式申请,经市退役军人事务局、省红十字基金会、特定领域专家多方评审通过后立项使用。

截至2023年底,四川省红十字基金会成都市拥军事业发展基金共接收来自社会各界的2871.47万元资金捐赠,完成物资捐赠核价138.38万元,服务超30万人次,申报金额达1905万元。

开拓──

体系建设,激发拥军组织活力

2021年7月23日对孔劲松而言是个特殊的日子,历经近一年的筹备,成都市爱国拥军联合会揭牌落地,他接过市退役军人事务局工作人员颁发的聘书,担任联合会秘书长一职。

孔劲松是海军某部原大队长兼高级工程师,2015年自主择业回到成都继续发挥自身特长,讲国防教育课、组建老兵服务队,声名鹊起。2020年秋天,成都市退役军人事务局决定组建一支社会化拥军组织,这份重任落在了孔劲松肩上。

很多时候,社会化拥军工作成效如何,很大程度上取决于拥军组织发挥了怎样的作用。

2021年11月,联合会组织了成立以来第一次大规模拥军活动,所有会员单位筹集价值近200万元的各类暖冬物资,用于慰问需要帮助的退役军人。经过4个月的努力,共慰问5个区380余户退役军人家庭。

但这个结果没有达到孔劲松的预期。

“仅靠爱国拥军联合会这点人,不够。”在孔劲松的号召下,市爱国拥军联合会的区级联络处一个个建立,很快覆盖23个区(市、县)。联络处主任定期汇报区内需求,各区会员同步参与拥军活动,14个区(市、县)先后成立区级爱国拥军联合会,工作一下子有了抓手。

参战老兵曾学兵是成都市爱国拥军联合会的常务副会长,退役后在西藏创业,2016年回到成都,在邛崃成立了一家旅游开发公司。如今联合会开展体能培训,训练场地就是他无偿提供的。

无论是参战老兵,还是爱心企业家,每一个身份都让曾学兵备受关注。一些受过他帮助的退役军人加入老兵志愿服务队,也有一些企业、商家在他的影响下加入联合会。2023年底,邛崃市爱国拥军联合会成立,曾学兵又担任会长一职,不到半年时间,已吸纳成员单位75家。

如今,成都市爱国拥军联合会服务内容包含国防教育、关爱援助、就业创业、志愿服务等,成员单位和爱心个人也从60余个发展到现在的1万余个。联合会还成立了中共成都市爱国拥军联合会委员会,下设5个支部,通过加强党的基层组织建设,提升凝聚力和战斗力。

启新──

塑造品牌,拥军向可持续探索

“锦江区双拥办和锦江联络处为残疾军人、军烈属等优抚对象送上精心准备的慰问品。”

“崇州市战旗红志愿服务队联合市双拥示范单位,为抗美援朝老兵送去舒适的新军用皮鞋。”

……

2024年春节前夕,成都市退役军人事务局公众号发布的周工作动态被“暖冬行动”霸屏。2021年冬天开启的送温暖活动已持续开展三年,并形成响亮的品牌──暖冬行动。

三年来,成都市各级爱国拥军联合会筹集各类物资总价超1800万元,慰问家庭超2000户。“暖冬行动”已覆盖全市23个区(市、县)并成为例行举措,规模和影响力逐年扩大。

“现在的走访慰问由各区联合会或联络处分别组织开展,各区都比着做,谁也不服谁。”孔劲松的脸上露出笑容,这才是他预期的效果。

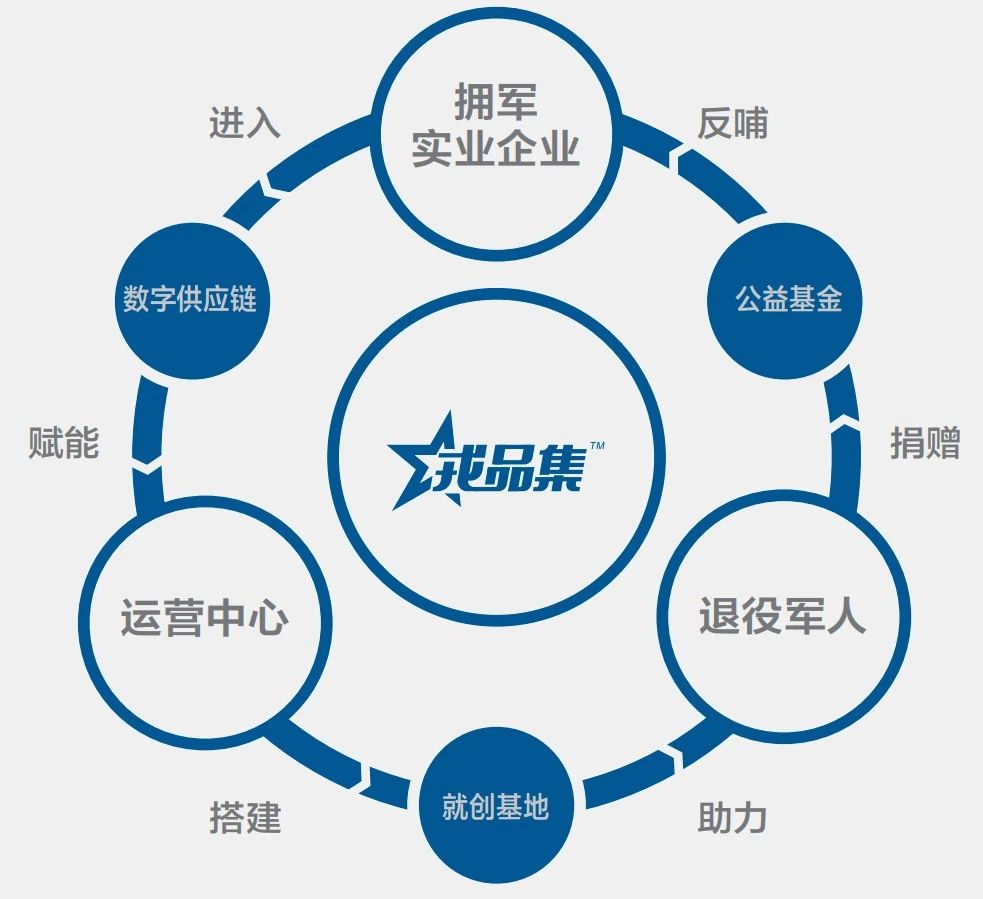

“戎品集”项目运营模式概念图。

采访进入尾声,孔劲松邀请记者参加一个授旗仪式,称这是一次跨越式的新尝试。

3月21日,成都市退役军人就创公共品牌“戎品集”首个就创基地在青羊区挂牌,由12位退役军人组成的首支“戎品集”乡村振兴先锋官队伍成功组建。

据孔劲松介绍,“戎品集”是一个通过招募优秀退役军人成为先锋官进行零投资创业,请军创和拥军企业提供资源、助力发展、打开销路,从而实现以创业促就业的乡村振兴发展模式。一旦成功盈利,企业承诺将每笔交易的千分之二捐赠给成都市拥军事业发展基金,帮助更多退役军人实现梦想。

此时此刻,12位退役军人先锋官正在成都市大大小小的工厂调研寻找适合深加工的农产品。“戎品集”能否如规划般发挥作用?他们这支队伍,至关重要。

思考

和成都这座城市给人的印象一样,成都市双拥工作也给记者一种“活力四射”的感觉。无论是大胆启用社会基金,还是通过组织建设、品牌活动层层激发社会活力,成都一直走在积极探索的路上,并已初见成效。

至于“戎品集”的设想最终能否实现并取得如期效果,我们暂时无从得知。但值得肯定的是,在社会化拥军模式的探索上,成都走在了前列,像“戎品集”这种从“输血”到“造血”的工作模式或许是未来的发展趋势。这一步路,也早晚要走。

打破传统模式谈何容易?但社会化拥军的这潭春水,成都确实激活了,凭涓滴之力,持续激荡起水花。