四川发布客户端消息 医疗健康是事关群众切身利益的大事。在农村地区,如何更便捷、更实惠地享受医疗健康服务,是广大农民群众的热切期盼。2022年6月8日,习近平总书记来川视察,在眉山市东坡区太和镇永丰村强调“乡亲们吃穿不愁后,最关心的就是医药问题。要加强乡村卫生体系建设,保障好广大农民群众基本医疗。”

截至目前,我省村民就医情况有了哪些变化?2024年9月,10个省直部门联合印发《四川省全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》,从37个试点县(市、区)扩面到137个县,组建185个医共体;100%的县实现县级医院派驻乡镇卫生院(社区卫生服务中心)全覆盖;累计建成388个县域医疗卫生次中心;85%的村卫生室实现乡村一体化管理,27322个行政村实现医保服务“村村通”;家庭医生人数超过9.5万人……

具体到县域,乡村医疗卫生服务体系建设如何推进?如何按因地制宜按需建设?近日,记者来到眉山市,走访了多个乡镇卫生院和村卫生室,探寻我省乡村卫生体系建设的有益实践。

县域慢病管理一体化

管理中心、信息平台多维度盯紧病情

慢病管理是基层医疗卫生机构重点工作内容之一。慢病患者数量庞大、病情复杂,且医疗需求日益多元化,面对如此的现状与挑战,基层医疗卫生机构如何做?

“每个月的降压药都直接送到手,还有用药提醒,方便!”东坡区永丰村村民王大爷告诉记者,以前降压药需要自己记着日子到镇上的特需门诊或者药店购买,而现在“送药到家”“每日提醒”让他直呼方便。记者了解到,这一系列变化系东坡区人民医院(眉山市中医医院)通过成立“县域慢病健康管理中心”、打造“县域慢病管理信息平台”,交出的慢病管理的“眉山答卷”。

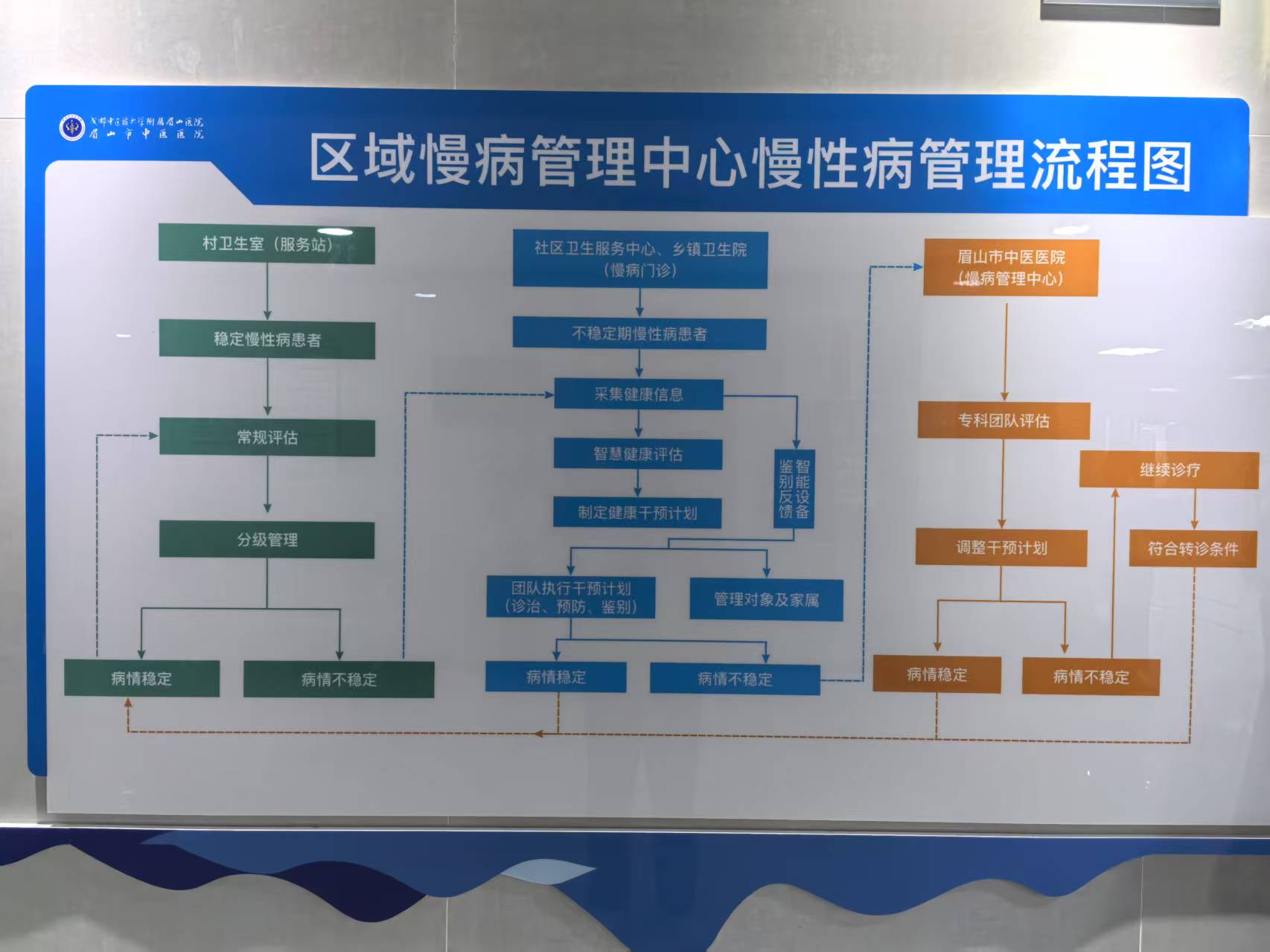

在医共体框架下,东坡区人民医院(眉山市中医医院)与乡镇卫生院、社区卫生服务中心及所辖村卫生室组成县乡村三级联动的县域慢病管理中心,推动医疗一体化建设。

“我们通过与区域信息平台、医院HIS系统对接,构建起了医院、社区、家庭三位一体的慢性病管理服务模式。”院长谢晓龙介绍,目前已建立起全区慢性病大数据库,对一般人群、慢病人群、高危慢病人群实行分级分类、“一人一档”健康信息化管理,已经实现高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺、脑卒中、慢性肾病等慢病的预防监测、治疗康复、健康管理工作,“除常见病外,我们把痛风、胃肠息肉、肺结节都纳入了系统。”

据悉,东坡区县域慢病管理信息平台于2023年5月正式投入使用,县域慢病管理心中心同质化管理方案,确保了慢病患者用药、治疗等全流程的规范性;再通过绿黄红三色管理,实现了家庭医生管理较轻患者,社区全科医生管理中度患者,专科医生进行重症患者管理的模式;此外,根据实际情况,系统还能自动的进行双向转诊。

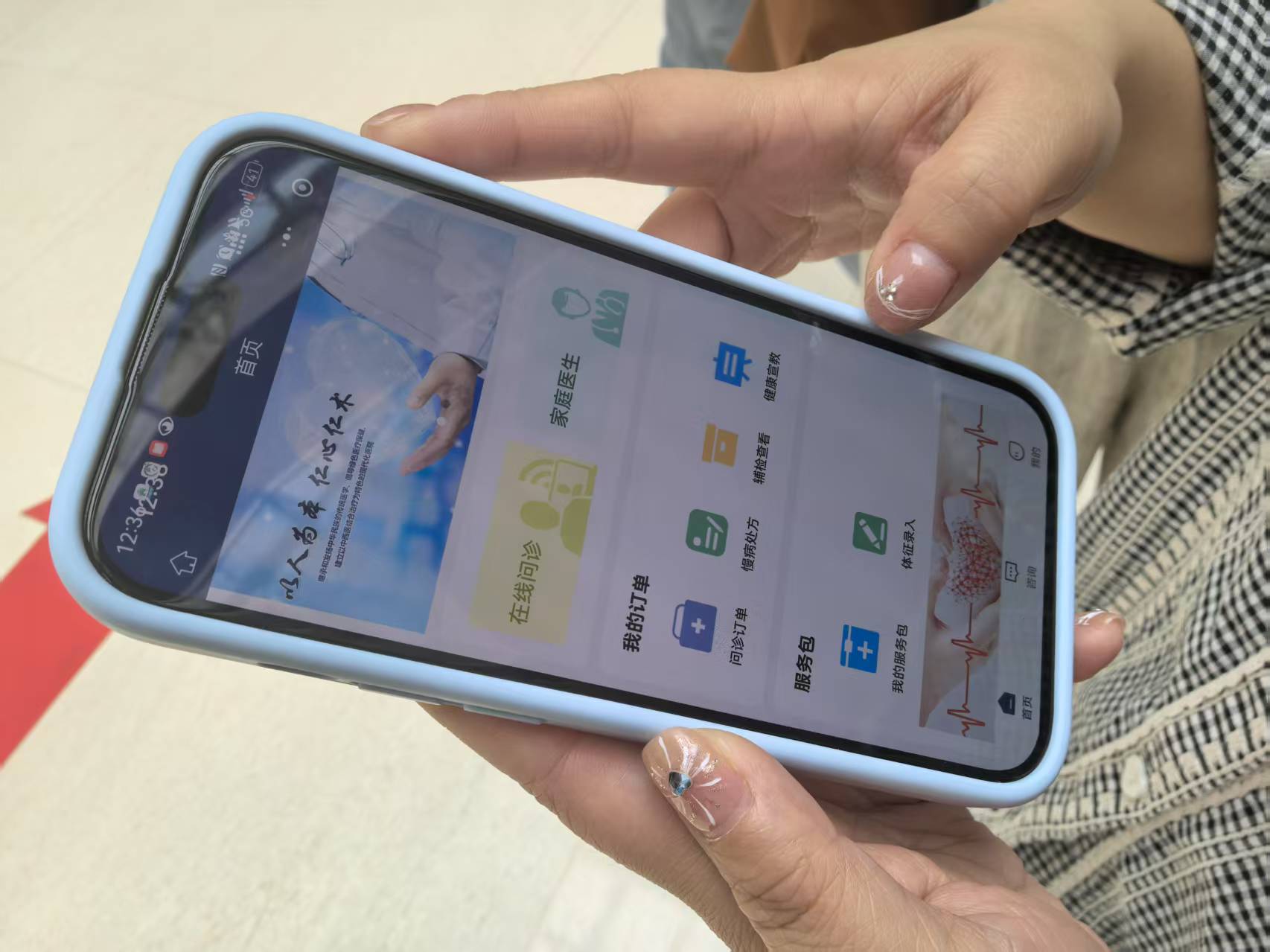

从王大爷手机上的县域慢病管理信息平台的患者端口,记者看到,家庭医生的每日用药提醒、就诊提醒、血压数据上传以及慢病科普等功能一应俱全,医、患互通地场景真正实现。谢晓龙提到,基于县域慢病管理信息平台,东坡区还推出了“家庭医生医保签约服务包”,以2级高血压为例,个人仅需支付140元/年,全年的检查以及每日用药直接“包干”,为慢病患者提供持续、优质的健康管理。

开设村医集中办公点

村医口碑更好 实现“小病不出村”

在四川省县域医疗卫生次中心、仁寿县富加镇卫生院(仁寿县第二人民医院)一间办公室里,每个月有三天,会聚集全镇最多的村医。这个办公室,挂着一块标明“村医生集中办公室”的牌子,办公室内桌子上都分别贴有每一村的标记,方便全镇43个村医对号入座。

每月11日、19日、23日,全镇的村医会在这里相聚,来自桂树村第二卫生室的村医生胡淑霞这几天“雷打不动”会和其他村医在此“办公”,听镇卫生院医护人员宣传公共卫生政策、分析病例等,并就各自遇到的问题进行现场交流,“刮风下雨都要来。”胡淑霞今年56岁,用她自己的话来说,以前很多病不敢下药,用不来网络系统,而现在“诊疗更规范,更有底气做事,口碑也更好了。”

据悉,仁寿县富加镇现有18个建制村社区、28个自然村,乡村医生共43人,平均年龄48岁,其中职业助理医师和执业医师15人。自实施集中办公制度以来,村医每个月需参加为期三天的集中办公。

集中办公有哪些内容?仁寿县富加镇卫生院公共卫生科主任胡冬梅告诉记者,集中办公主要是解决村医生在工作中的问题和困难,一般的问题当场就可以同镇卫生院或者县医院的老师交流解决,更广泛性技术性的问题则会由专人收集后,下一场办公来集中讲解,“以本月为例,首日重点学习疾病预防与疫苗接种,次日聚焦慢性病管理及居民健康档案规范化建设,第三日则强化孕产妇与妇幼健康管理技能。”

以桂树村第一村卫生室为例,通过系统化培训,村医业务能力显著提升。数据显示,该卫生室诊疗人次从2022年的800余人次增长至2024年的2000余人次。村民普遍反映,村医对常见病、多发病的处置更加专业高效,健康档案管理也更加规范,真正实现了“小病不出村”。

敬老院“牵手”卫生院

开创医养结合新模式

“自从来到这里接受医养结合的照料,我这身体状态一天比一天好转。”70岁的任大爷住在洪雅县中山镇养老院,因慢性阻塞性肺气肿到东岳镇医养结合服务中心接受治疗,刚来医院时,担心医院住不习惯,也没人照料,任大爷不免有些低落。医护人员察觉出他的担忧,耐心为他讲解病情,同时安排了护工照料起居,再看着和养老院“同样配置”的病房,任大爷说“医养结合模式太贴心了。”

据了解,洪雅县在全省率先开创了医院、敬老院“两院一体”的管理模式,由东岳镇卫生院托管东岳镇敬老院和运营管理日间照料中心,并设置了“医养服务中心”,内设养老部、医疗部,分别与柳江、中保、中山等7家敬老院签订了“医疗救治协议”。

记者看到,该中心配置了医养服务病床18张,每间病房都安装了呼叫系统、空调、电视机、热水器、无障碍卫生设施等,“中心设置了2医3护,医护人员全职在院。”东岳镇卫生院院长史述祥介绍,医护人员每天会为入住老人检查身体,如测量血压、血糖等,若老人有特殊需求,还可提供中医保健服务。

“在巡诊时,医护人员发现敬老院有老人需要住院治疗,卫生院可以快速反应,及时将老人转运至医养服务中心。”史述祥表示,中心还承担着对入住敬老院人员进行健康管理和未病防控职责,特别是针对敬老院内老人的慢病预防和调理,中心将制定个性化健康指导。

测血压、测血糖,挨个告诉老人们慢病注意事项……在天宫村敬老院,医养服务中心的医生正在为院内老人进行慢病预防管理。70岁的白大爷指着桌上的药盒告诉记者:“我有高血压,现在服务中心每月定时把药配送到敬老院,再也不用跑卫生院取药了,省心又方便!”

“农村敬老院的老人慢性病高发,但就医不便,我们通过‘送医到院’和‘送药上门’,把被动治疗变为主动管理。”该敬老院相关负责人表示,目前中心的医生会定时来院为老人们进行血压血糖检测,发现有病情的老人,会第一时间送至东岳镇卫生院进行医治,也有专职的护工对入院老人进行照料。

医养服务中心于2022年启动试点运行,白大爷因为头痛的老毛病住院了4次,“住院治疗都在卫生院完成,吃住方便,还能用医保报销,真是安心!”白大爷感慨道。

打造乡村医疗服务新样板

四川各地这样发力

2024年,省委、省政府召开全省卫生健康大会,会上强调“以紧密型县域医共体建设为重点,提升基层服务能力,方便群众就近就医”。省委省政府批复同意启动健康四川高质量发展试验县建设,每年评选10个试验县和10个孵化县,将基层卫生健康相关指标作为重要评估内容。我省正奋力打造乡村医疗卫生高质量发展的“四川样板”。

目前,各地情况如何?记者从省卫生健康委了解到,各地加力加劲推动,已形成一批特色样板经验。

多市报出可喜进展。德阳市罗江区起步早,2017年起探索开展医共体建设。目前,根据当地实际情况,由区人民医院牵头,辖区内12家公立医疗卫生机构、75个村卫生室组建起了“罗江医院集团”,精减行政管理人员40余名。同时打造全域健康网格服务矩阵,将全区共划分132个健康服务网格,每个网格配备1个由全科医生、专科医生、公卫人员、村医生、公共卫生委员会成员等组成的健康管家团队。健康管家团队上午开展医疗服务,下午进入网格开展健康服务。

同样的,在南充市仪陇县,依托县人民医院统筹整合县中医医院、县妇幼保健院、县第二人民医院及基层医疗卫生机构,组建起仪陇县总医院。在乡村医疗方面,仪陇开展探索乡村一体管理,由乡镇卫生院对辖区村卫生室实施统一的人员管理、财务管理、药械管理、业务管理、准入退出管理、绩效考核管理。同时,结合实际推动服务人口少、服务半径小、服务能力弱的行政村与相邻村建立联合村卫生室,并调动村医积极性,保障群众便捷就医需求。

乡村医疗人才队伍建设是关键。在攀枝花米易县,对285个乡镇卫生院编制统一管理、统一调配,人员在医共体内合理流转。实施专技岗位“定向评价、定向使用”,新增设基层中高级岗位112名,畅通晋升通道。此外,米易还推行县级医院人才、技术、管理、服务“四下沉”,2023年以来下沉专家645人次,基层坐诊272人次、技能培训41人次,帮助卫生院开展新技术新项目61项,服务患者3.96万余人次。

四川发布客户端记者 许明智 摄影报道