向先生说:“我没有什么学问”。

事实上,他是中国当代著名的语言学家、汉语史学家。

向先生说:“大学前,我其实没有读成个什么书,没有学到多少东西。”

事实上,1950年秋,向先生首次报考大学,就被北京大学、武汉大学、大连外语大学等四所大学同时录取,经过权衡,最终选择进入北京大学求学。

向先生说:“其实大学期间我也没学多好,只能说勉勉强强混下去了。”

事实上,在北大读本科期间,向先生获得了全额助学金,本科4年毕业后,留校继续攻读研究生,师从中国现代语言学奠基人之一--王力先生,并担任班长。

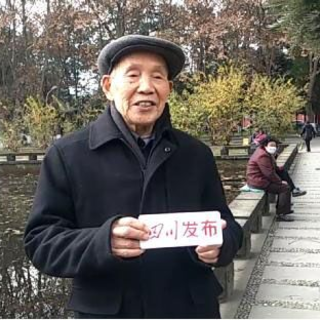

这位极其谦逊的向先生正是向熹先生。近日,九十岁的向熹先生接受了四川发布客户端记者专访,这个老先生过着怎样的学术生活?学术之外的他又是什么样的老人呢?

向熹,1928年生,祖籍湖南省双峰县,中国当代语言学家、汉语史学家,四川大学文学与新闻学院中文系教授、四川省人民政府文史研究馆馆员。

向熹先生的学术主线,在于继承传统小学,立足现代语言研究的理论方法,从断代描写的角度,对汉语历史展开全面描写,著成《简明汉语史》。他的《诗经》语言研究,为汉语史的描写奠定重要的基础,与《诗经词典》《诗经译注》等系列研究构成了《诗经》研究的理论体系。他坚持教学与科研相结合,从教学中发现学术问题;并注重把艰深的学术研究与满足公众语言学知识需求结合起来,开展辞书编纂的理论和实践研究,为古汉语知识的普及作出了重要贡献。

对自己的两个评价:笨与努力

“我这个人,笨,别人做的我也做不了,但我有一点,我想做的事情就一定要做好。”向先生对四川发布客户端记者说。成长在一个动荡的年代,向先生务过农,担过炭,务过工,当过兵,停停跳跳读过书,直到考上大学,才得以正儿八经全身心投入到学习中。

向先生说,15岁上高小时,是真正想读书,“我想我这辈子如果不读书就过不下去了。”但他同时也认为,自己并不比其他人聪明,没有其他途径,想读好书只有比别人更努力。因此在春元中学读书时,除了坚持每天跑步锻炼身体,他把所有时间都用到了学习上,成绩也从一开始的有几门不合格变成每个学期都全班第一,其毅力可见一斑。

多年之后,他又把同样的毅力付诸于《简明汉语史》的创作中。经过三十余载的积累,他系统梳理了汉语三千多年的发展历史,在无数个夜里伏案工作,每日只休息四五个小时,终于成就这部继王力先生《汉语史稿》之后,第二部有关汉语历史研究的大作。向先生说,“我一辈子就干了这点事,虽沧海一粟,微不足道,但我也算尽力了。”

融入骨髓的谦卑和踏实

“说我有学问,我自己都问心有愧”向先生由衷地感叹。在记者印象中,他似乎从未对自己的成就和光环有任何正面评价。曾师从王力先生,并先后受业于魏建功、高名凯、袁家骅、岑骐祥、吕叔湘、陆志韦、周祖谟诸先生,向先生一直将自己放得极低。通晓古今,海量阅读学习,在汉语言文学学术层面,他又把站位定得很高。在跟老先生接触的几天时间里,老先生身上的“谦卑”给记者留下了深刻的印象。

向先生家中书柜一角

来到向先生的书房,那三面环列,从屋顶紧密排列至地板的书柜让人不禁感叹连连。打开书柜,内里又别有乾坤:书柜分内外两层,其间分门别类摆放着汉语文学类的各种书籍。而向先生对此的评价是:“书不齐”,因为他对比的对象是图书馆。就是在这个书房里,今年已九十岁的向先生每日仍旧坚持阅读和创作。数十年来,一步一步,踏踏实实学习钻研,勤勉奋进,用毅力和努力积累起厚重的知识储备。

一份歉疚 一份感恩

时至今日,历经磨难的向先生印象里,一切苦难都已淡去,留下的只有几十年不忘的一份份感恩与一抹深藏在心底的歉疚。

向先生告诉四川发布客户端记者,记忆中,曾经有许多不求回报帮助过自己的人,印象特别深刻的是一名农村中年妇女。1945年,17岁的向先生入伍当兵,一年半后回老家。170多公里的路程全靠走,而向先生全身上下只剩一块钱,仅仅够吃一顿饱饭。

中途,饿急的向先生遇到了一名30多岁的农村妇女,请求给一碗剩饭。妇女二话没说就回家炒了一大碗饭给向先生,就是这碗饭支撑着他走完了剩下的路程。向先生说:“饭很好吃,我记得里面还加了蛋。”时隔70余年,向先生数次尝试回去寻找妇女报一饭之恩,终究没有找到。但他心中一直牢牢记着,“过去的农民绝大多数是善良的。”

全家福

除了感恩,向先生心中也有一份深重的歉疚,一份对父母亲的歉疚。在动荡的年代里,父母辛苦拉扯大向先生九兄弟,一家人生活殊为不易。向先生告诉记者,在北大读研期间向先生每月有几十元津贴,自己只用15块,其余全部寄回家,然而父亲在74岁就去世了,母亲83岁也离开了。向先生很惭愧,认为自己没有尽到儿子应尽的义务。时至今日,向先生仍旧坚持对哥哥弟弟和大嫂进行经济支援,对老家亲戚朋友关心帮助。

家人,老朋友和新事物

向先生的爱人比自己大半岁,如今身体不好需有人照顾,因此除了写作,向先生的生活里,照料夫人是非常重要的一件事。老两口一起生活,向先生除了要煮饭、买菜、做家务,还得服侍夫人起居。“她走路需要扶着,得看着(她)吃药,给她洗脚”向先生说,“这是我应该做的。”两位老人没有请保姆,向先生事必躬亲,他说,很多事情保姆做不到,可能也不太愿意做,而我自己愿意。向先生回忆起夫人的过去充满爱意:“她以前是教化学的,非常受欢迎。”

向先生夫妇

90岁的向先生日子过得平静而充实。他坚持订报看报,一日不落;坚持创作,仍旧用笔书写,一有改动,就需重新誊写一遍。当听记者说,现在已经有自动将语音翻译成文字的软件时,他很惊讶,“如此方便么?翻译准确么?”他感叹,现在人都会用电脑手机,确实便利了,自己这一代却已有些力不从心。

1958年北大中文系第一届语言研究生毕业师生合影

向先生现在仍然与几位老同学保持着传统的书信联系。老先生向记者展示刚刚收到的一本老同学齐冲天的书,“半年前他也病了,痴呆了,但他记得我们的学校(北京大学),外出走丢,却靠着记忆走回了(北大)红楼、沙滩(街)。”向先生说,“我们这代人,无所谓退休不退休,只要活着就还是做学术。”

老先生的初心和未来

为什么要创作《简明汉语史》?向老师说,初心就是想教学生。在川大授课时,向先生留意到,那个时候学生水平参差不齐,又缺少一本标准化、可参照的讲义,偌大的中国只有一本新华词典,于是开始尝试,自己写一本。

始于教课,终于教课。向老师告诉四川发布客户端记者,他有两个愿望,除了教书,还想出10本书,写50篇论文。他说,“现在,如果把我主编的(书)也算进去,10本书差不多了,50篇论文不知还能不能完成。”

一颗深爱学术的心永远是跳跃着充满能量的,向老师告诉记者,最近自己有一个想法,一是想出一本“诗经的论文集”,二是想出一本关于“语音研究的论文集”。他说自己对未来还有一些想法,比如,还想写写自己的老家--湖南双峰那个地方,写那里的兄弟,那里的父老乡亲们,写在那里世代生活的农民们。

采访接近尾声,向熹先生告诉四川发布客户端记者:“汉语史越到后面越不容易(写),我现在记忆力差了,脑子不行,但人生在世总要做点事,如果让我过天天钓鱼、打牌的日子,我宁愿死。”

四川发布客户端记者 张药滟 图文视频拍摄